Presseaussendung: Enkeltaugliches Österreich feiert Erntedank: Ein Jahr voller Meilensteine für die größte Bio-Bewegung Österreichs

9. ETÖ-Rat: Kostenwahrheit – allgemeine Systemgrenzen und Systemgrenzen in der Praxis

22. Oktober 2025

10. ETÖ‑Rat: Ein kraftvoller Schritt hin zu einer enkeltauglichen Zukunft

24. November 2025Pünktlich zum Erntedank blickt Österreichs größte unabhängige Bio-Bewegung Enkeltaugliches Österreich auf ein Jahr voller richtungsweisender Initiativen und gemeinsamer Erfolge zurück.

Pünktlich zum Erntedank blickt Österreichs größte unabhängige Bio-Bewegung Enkeltaugliches Österreich auf ein Jahr voller richtungsweisender Initiativen und gemeinsamer Erfolge zurück.

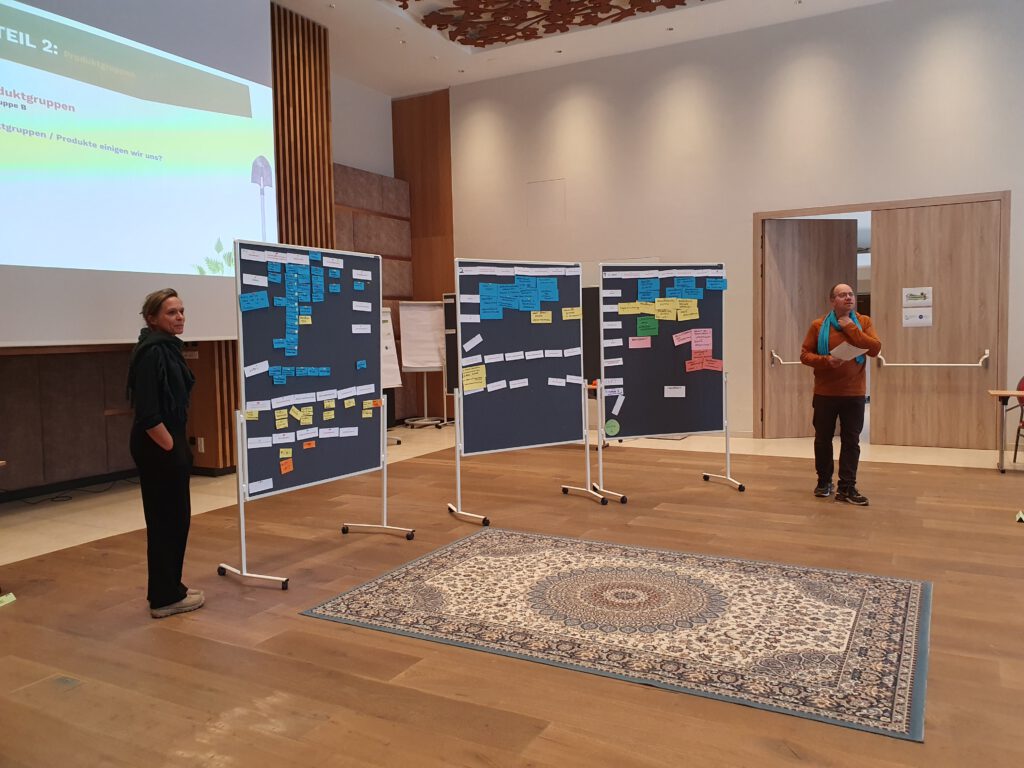

Wien, 21. Oktober 2025 – Im Rahmen eines ETÖ-Rats wurde Bilanz gezogen: Im Fokus standen die „Kostenwahrheit“ mit realistischen Systemgrenzen, die Minimierung von Transformationskosten in der Praxis sowie innovative Strategien für bioregionale Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung. Die Bewegung besteht aus engagierten Bio-Bäuerinnen und -Bauern, renommierten Wissenschaftler:innen, nachhaltigen Unternehmen, Privatpersonen und strategischen Partnern. Über die letzten Jahre hat sich ETÖ als zentrale Kraft für eine enkeltaugliche Landwirtschaft etabliert und setzt damit kraftvolle Impulse für die Zukunft und lebt Generationenverantwortung.

Kostenwahrheit: Was kosten unsere Lebensmittel wirklich?

Das zentrale Thema 2025 war die Kostenwahrheit in der Landwirtschaft – ein Begriff, den laut aktuellen Erhebungen nur 33,8 Prozent der österreichischen Bevölkerung kennen. „Folgen von chemisch-synthetischen Pestiziden und Kunstdünger werden oft den Produkten nicht zugerechnet und bleiben versteckt. Für die entstandenen Umweltschäden zahlen die Steuerzahler:innen und die Allgemeinheit, meist ohne ihr Wissen, separat“, erklärt Barbara Holzer, strategische Leitung von ETÖ. Derzeit arbeitet die Bewegung an einer wegweisenden Studie unter der Leitung von Sigrid Stagl, Wissenschafterin des Jahres 2024 und Leiterin des Institute for Ecological Economics der Wirtschaftsuniversität Wien. Diese interdisziplinäre Studie, die viele renommierte Wissenschafter:innen vereint, soll die wahren Kosten von Lebensmitteln in Österreich sichtbar machen. Sigrid Stagl erklärt die Wichtigkeit der Arbeit: „Während die OECD die externen Kosten der Landwirtschaft auf 78-157 Milliarden Euro schätzt – etwa 0,5 bis 1 Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts – fehlen bisher valide österreichische Zahlen.“ Genau diese Lücke will die neue ETÖ-Studie schließen. „Denn nur wenn man Kosten klar mit einem Preis beziffert, können sie in Vergabeverfahren Anwendung finden“, so Holzer.

Öffentliche Beschaffung: Vorgaben existieren, Kontrolle fehlt

Besonders kritisch sieht ETÖ die Situation bei der öffentlichen Beschaffung. Obwohl der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung (naBe) klare Bio-Quoten vorgibt, werden diese in der Praxis nicht überprüft und daher oft nicht eingehalten. „Es gibt zwar Vorgaben, aber kein funktionierendes Monitoring-System“, kritisiert Holzer. „Das führt dazu, dass die versprochenen Bio-Quoten in öffentlichen Einrichtungen systematisch verfehlt werden.“ Bei täglich rund 3,5 Millionen Speisen, die in Österreich außer Haus konsumiert werden, hat die öffentliche Hand als größter Einkäufer enormen, aber ungenutzten Einfluss. „ETÖ bleibt hartnäckig am Ball und hat unter anderem eine Anfrage an den niederösterreichischen Landtag gestellt, um die tatsächlichen Bio-Quoten in der Landesbeschaffung offenzulegen und Transparenz zu schaffen“, erläutert Barbara Holzer. Dass ein Umstieg auf Bio in der Außerhausverpflegung möglich ist, zeigten einige Praxisbeispiele beim ETÖ Rat, die auf großes Interesse stießen.

Starke Kooperationen: Bedeutende Partner unterstützen ETÖ

Durch strategische Kooperationen erhält die Bewegung Unterstützung: Mit BIO AUSTRIA, Demeter und Naturland kooperieren wichtige Partner, die sich bereits seit langem aktiv für die Zukunft der österreichischen Bio-Landwirtschaft einsetzen. Die ETÖ-Bewegung bringt verschiedene Akteur:innen der Bio-Wertschöpfungskette zusammen: von Bio-Verarbeiter:innen über Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern bis hin zu Bio-Wirt:innen. Diese breite Zusammenarbeit ermöglicht es, gemeinsam wirkungsvoller für eine enkeltaugliche Landwirtschaft einzutreten und die Anliegen der Bio-Branche auf allen Ebenen zu vertreten.

Ausblick: Generationenverantwortung als Auftrag

„Was lange als utopisch galt, ist nun greifbare Realität geworden“, resümiert Holzer das erfolgreiche Jahr. Mit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Recht, Politik, Medizin und Landwirtschaft arbeitet ETÖ kontinuierlich daran, praxisnahe Lösungen zu entwickeln, die sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile bieten. „Durch diese Zusammenarbeit wollen wir sicherstellen, dass nachhaltige Ansätze nicht nur Theorie bleiben, sondern aktiv in die Praxis umgesetzt werden können. Gemeinsam arbeiten wir an einer enkeltauglichen Zukunft – für unsere Kinder und Enkelkinder.“